ゲーミングpcを使っているとgpu使用率が100%になって不安になったり、逆に低すぎて気になることってありますよね。僕も最初は戸惑いましたが、正しく知れば怖いことではありません。

この記事ではゲーミングpcのgpu使用率の基本から原因と対策までまとめているので、同じように悩んでいる方の助けになるはずです。少しでも安心できるように、一緒に整理していきましょう。

- gpu使用率とは? ゲーミングPCで数値を見る意味と正常な範囲

- gpu使用率がおかしいときの確認方法 実際にできるチェック手順

- 使用率が高い・低いときの原因と改善策 日常的にできる対処法

- gpuの交換や設定の工夫 長く安心して使うための実践ポイント

ゲーミングpcのgpu使用率が100%になるときの原因と基本チェックポイント

ゲーミングPCでGPU使用率が100%になる原因はさまざまで、正しいチェック手順を知ることで解決につながります。

統計データや実例を参考にしながら、原因の切り分け方を整理していきましょう。

- gpu使用率とは?

- gpu使用率がおかしいと感じたときの確認手順

- 使用率が0になるケースとその原因

- 使用率を上げる・低い時の改善手順

- 使用率を下げる方法と改善アプローチ

- 使用率が高い・何もしてないのに起こる現象とは?

- gpuの交換の方法

- アップデートによる不具合解消と最新ドライバの重要性

- おすすめの設定

gpu使用率とは?

GPU使用率とは、あなたのPCに搭載されたグラフィック処理装置(GPU)が「今どれくらい仕事をしているか」を%で表したものです。例えば、ゲームや映像を動かすために必要な処理をGPUがどれだけこなしているか、処理が混み合っているかなどを数値で示してくれます。

GPU使用率が例えば50%であれば、「GPUの能力の半分を使っている」状態。100%ならば、GPUができる限りの仕事をフルにして使っているということです。

使用率が高い=悪い、ではなく、状況によって「ゲーム中ならば80〜100%が普通」「画面を見ているだけなら10%以下でも十分」など、どんな使い方をしているかによって正常な範囲が変わります。

▼gpuの目安について詳しいことはこちらの記事で紹介しています。

ゲーミングPCgpuの目安|温度管理のコツとgpuなし構成の注意点

gpu使用率がおかしいと感じたときの確認手順

まず、「おかしい」と感じる状況とは例えば

- ゲーム中や重い処理時にGPU使用率が思ったより上がらない

- 軽い作業でもGPU使用率が高く常に100%近くになる

- GPU使用率が不安定に激しく上下する

こうした時に以下の手順で確認して原因を探ります。

確認手順

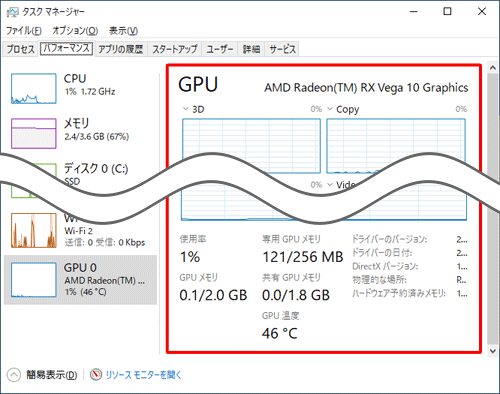

- タスクマネージャーでGPU使用率を確認する

Windowsなら、Ctrl + Shift + Escを押してタスクマネージャーを開き、「パフォーマンス」タブの「GPU」を見る。どのプロセスがGPUを使っているかプロセス一覧をチェックします。 - 他のモニタリングツールを使ってみる

MSI Afterburner、GPU-Z、HWMonitor などで、使用率だけでなく温度・ファン回転数・GPUコアクロックなども合わせて確認します。これで「GPUが熱で性能を落としているか」「ファンが止まっているか」などが分かることがあります。 - 電源プランの設定をチェック

Windowsの電源オプションが「省電力」モードや「バランスモード」になっていると、GPUが本来の性能を出せないことがあります。「高パフォーマンス」に切り替えて様子を見ます。 - ドライバが最新かどうかを確認する

グラフィックカードのドライバが古いと、GPUを正しく使えなかったり、不具合が出たりします。NVIDIA、AMDなどの公式サイトで最新版があるかをチェックし、必要ならアップデートします。 - バックグラウンドで動いている不要なアプリ・プロセスを止める

常駐しているソフト(ブラウザ、チャットアプリ、アップデート系など)がGPUを無駄に使っていることがあります。タスクマネージャー等で確認し、不要なものを終了させたりスタートアップから外したりします。 - ハードウェアの温度・冷却状態を確認する

GPUが高温になると自己保護のために動作を落とすことがあります(サーマルスロットリング)。PC内部の掃除、冷却ファンの動作確認、冷却対策が十分かを見る。 - GPUが正しく使われているか確認する(外部GPU/内蔵GPUの切り替えなど)

ノートPCや一部のデスクトップでは、外部GPUが動くべき場面でも内蔵GPUが使われてしまっていることがあります。設定で「パフォーマンス優先」や「外部GPU」を使うように指定しているか確認します。 - 負荷をかけたときと軽いときの差を比べてみる

ゲームや重いアプリを起動してGPU使用率の上がり方を見る。そのあと軽い作業(ブラウザ閲覧など)に戻して変化を見る。ここでの「差」が小さすぎたり大きすぎたりする場合、何か異常がある可能性があります。

使用率が0になるケースとその原因

GPU使用率が0になる、つまりGPUがほとんど仕事をしていないか、全く動いていない状態です。具体的には

- ゲームや動画編集などGPUを使うはずの処理中なのに、GPU使用率が0%または非常に低い

- 画面表示だけしているときは0〜数%でも不思議ではないが、明らかに重い処理をしているのに0%という状態

主な原因(チェックすべきこと)

- 内蔵グラフィックスが使われている

ノートPCや一部デスクトップでは、外部GPUではなくCPU内蔵のグラフィックスが使われている設定になっていることがあります。 - ドライバが古い・不完全・壊れている

GPUドライバが最新でない、あるいは正しくインストールされていないと機能しないことがあります。 - 電源設定が省電力モードになっている

Windowsの電源設定やグラフィック設定が「省電力」や「バランス」モードにセットされていると、GPUが十分に動作しないことがあります。 - ソフトウェアの表示が異なる「エンジン」を見ている

タスクマネージャーなどの監視ツールで「3D」「グラフィックス_1」「ビデオ」など異なるカテゴリがあり、本来使われている部分を見ていないことがあります。 - 物理的な問題・接続の問題

GPUがマザーボードに正しく挿さっていない、電源が不十分、ケーブルの不良などでGPUに電力が届かず動かないことがある。

使用率を上げる・低い時の改善手順

GPU使用率が低すぎると感じたら、以下の手順を順番に試してみてください。ひとつ直すだけで改善することがあります。

まずWindowsの電源オプションを開いて、「高パフォーマンス」モードを選びます。省電力系のモードだとGPUが本来の能力を抑えて動くことがあります。

グラフィックカードメーカー(NVIDIA、AMDなど)の公式サイトで最新ドライバをダウンロードしてインストール。古いドライバは性能を引き出せなかったり、不具合を起こすことがあります。

解像度、テクスチャの質、影(シャドウ)やアンチエイリアスなど、重い処理をする設定を上げてみる。逆に低設定のままだとGPUがあまり使われないことがあります。

ゲーム中にCPUが非常に忙しく(使用率が高く)GPUは待たされている状態なら、GPU使用率は低くなります。タスクマネージャーなどで「CPU使用率」と「GPU使用率」のバランスを見て、CPU側がボトルネックになっていないか確認します。

不要なアプリやサービスが裏で動いていると、CPUやディスクが使われ、それによりGPUが呼ばれる処理が遅くなることがあります。ゲーム中は特に不要なものを閉じてみてください。

高解像度・高リフレッシュレートのモニタを使っている場合、「モニタの設定」や「ゲーム内表示設定」で必要以上の負荷をかけていないか見直します。必要であれば解像度を少し下げる、リフレッシュレートをモニタの能力に見合うものにするなどします。

ゲーム開発者が性能改善のためのアップデートを出していることがあります。最新バージョンを使うことで、GPU使用率が改善することがあります。

GPUやPC内部が熱くなると、自動的に動作を抑えるモードに入ることがあります(サーマルスロットリング)。PCケースの掃除、ファンの動作確認、必要なら冷却ファンを追加するなどして冷やしてあげてください。

使用率を下げる方法と改善アプローチ

GPUの使用率が高すぎて負荷が心配なとき、次の方法を試すと改善することがあります。

- ゲームやアプリの画質設定を下げる

影(シャドウ)、アンチエイリアス、描画距離などの設定を減らすと、GPUの負荷が大きく下がります。たとえば、描画距離を短くするだけでGPU使用率が数十%下がることもあります。 - FPS(フレームレート)制限をかける

モニターのリフレッシュレートに合わせてFPSを制限することで、GPUが常に最大出力で働く必要がなくなります。V-Syncをオンにする、ゲーム内で60fps制限などを設定するのが一般的。 - 不要なバックグラウンドアプリを閉じる

ゲーム中などは、ブラウザ・チャットアプリ・動画再生など不要なプログラムを終了して、GPUの使い道をゲームなど主要な処理に集中させます。 - 解像度スケールを調整する

ゲームの解像度を下げたり、描画スケールを少し下げることで、画面が見た目で大きく崩れずにGPU負荷を下げられます。 - GPUドライバやゲームのアップデートを行う

古いドライバや未最適化のゲームでは、無駄な負荷をかけていることがあります。公式から最新のドライバを入れたり、ゲームパッチを当てたりすることで効率が上がることがあります。 - 冷却を改善する

GPUやPCケースの内部が熱くなると、GPUが自動的に性能を抑える「サーマルスロットリング」が起こり、結果的に負荷が高く感じることがあります。ファンの掃除、冷却ファンの追加、ケースの通風をよくするなどの方法があります。

使用率が高い・何もしてないのに起こる現象とは?

「何もしてない」のにGPU使用率が高くなるとは、たとえばデスクトップしか開いていない・重いゲームを起動していない状態でも、PCの画面描写が関わる「デスクトップウィンドウマネージャー」などがGPUを使っていて、使用率が20〜50%くらい出ることがある状態です。

主な原因

- WindowsのバックグラウンドサービスがGPUを使っている

「ゲームバー」や「録画・キャプチャ機能」など、画面を録ったりアニメーションを表示する機能が裏で動いていてGPUに負荷をかけていることがあります。 - 表示装置(モニタ)や設定がGPUを動かすモードになっている

高解像度モニタ、リフレッシュレートの高いモニタ、複数モニタの使用などでGPUが「画面をスムーズにするため」の処理を頻繁にしているため、使用率が高くなる場合があります。 - ドライバの不具合やOSの更新後に設定が変わってしまった

グラフィックドライバやWindowsの更新で、「GPUがアイドル状態でも高負荷に見える設定」がデフォルトになることがあり、それに気づかず放置されているケースがあります。 - マルウェアや不要な常駐ソフトが勝手に動いている

悪意のあるソフト(マルウェア等)や意図しないバックグラウンドアプリがGPUを使って処理をしていることがあります。

gpuの交換の方法

GPU(グラフィックカード)の交換をするには、安全に、かつ確実にやる必要があります。順を追ってやれば初心者でもできますので、以下の手順を参考にしてください。

手順

交換するGPUが今のケース(PCの中身)に物理的に入るか、長さや幅をチェックする。

新しいGPUが必要とする電源(ワット数)とコネクタ(ケーブルの形)が今の電源ユニット(PSU)で対応できるか確認する。

ドライバ(以前のGPU用のもの)を事前にアンインストールしておくと、後でトラブルが減る。

完全にシャットダウンして、電源ケーブルを抜く。電源ユニットの主電源スイッチがあればオフにする。

モニタなどもGPUに繋がっているケーブルを外す。

サイドパネルを外す。ネジを外すタイプか、ツール不要で開くタイプかケースによる。

静電気防止のため、金属部分に触るなどして体の静電気を逃がしておく。

GPUを固定しているネジを外す。背面(モニタ端子側)のブラケット部分にあるネジ。

電源ケーブルをGPUから外す。慎重に。

マザーボードのPCI-Express(PCIe)スロットのロック(ラッチ)があれば解除する。

GPUをゆっくり引き出す。無理に力を入れない。

新GPUを同じPCIeスロットに差し込む。カチッと音がしたりロックが掛かるタイプなら、それを確認。

GPUを背面のブラケットにネジで固定する。グラフィックカードが垂れないように支えながら。

必要な電源ケーブルを取り付ける。新しいGPUが要求する電源コネクタ(6ピン、8ピン、または最近の新しいタイプ)を使う。

PCケースのパネルを元に戻す。ネジを締める。

モニターケーブルなど、外していたケーブルを新GPUに接続する(モニターは新GPU側の出力ポートに繋ぐ)。

PCを起動する。最初は画面が粗くなることがあるが正常。

メーカーの公式サイトから新しいGPUのドライバをダウンロードしてインストールする。NVIDIA/AMDなど。

以前のGPU用のソフトウェアが残っていたら、重複や競合を避けるために削除しておくとよい。

ゲームやベンチマークアプリを使って、GPU使用率が上がるかどうか確認する。フレームレートや画面の乱れがないかをチェックする。

温度やファンの音、発熱なども見て問題なければOK。

アップデートによる不具合解消と最新ドライバの重要性

GPUドライバを最新にしておくことで、「ゲームが落ちる」「画面が黒くなる」などの不具合が修正されることが多く、それだけで安定性がぐっと上がります。

例えば、NVIDIA のバージョン 576.02 のドライバでは、Windows 11 との互換性やゲームクラッシュ、黒画面になる問題などがいくつも修正された報告があります。

なぜ最新ドライバが重要か(簡単な理由)

- 最新ゲームやWindowsの更新にあわせて、ドライバ側もそれに対応するよう修正や最適化が入る。

- 古いドライバだとバグや安定性の問題が起きやすく、最新ドライバにはそうした問題の修正パッチが含まれていることが多い。

- パフォーマンス改善(fpsアップや描写の軽さ)をもたらすことがあり、ドライバの最適化で「GPU使用率が上がるのに画面の動きが遅い」という問題が改善するケースもある。

おすすめの設定

以下の設定を見直すことで、GPUの使用効率が良くなり、ゲームの動きが滑らかになります。

控えておきたい設定例

- 電源管理モードを「パフォーマンス最大化」にする

NVIDIAコントロールパネルなどで、GPUができるだけ性能を発揮するよう電源設定を切り替えます。これで“抑えられていた”処理が解放され、GPU使用率やフレームレートが上がることがあります。 - 垂直同期 (V-Sync) をオフにするか適切に設定する

垂直同期をオンにしておくと、モニターのリフレッシュレートに合わせてGPUが余分な処理をしなかったり、画面の“裂け”(ティアリング)を防げますが、GPU使用率が低い場合や遅延を感じる場合はオフにしてみるのがよいです。 - 低遅延モードを使う

ゲーム操作を入力してから画面に反映されるまでの時間を短くする設定です。「低遅延モード」を「ウルトラ」または最上位の設定にすることで、キャラクターの動きなどの応答性が向上します。 - アンチエイリアシングや影の品質を下げる

画面のギザギザや影の表現を少し落とすことでGPU負荷がかなり軽くなります。見た目とのバランスを見ながら、品質を「中」か「低」にするのが効果的です。 - 最大フレームレートをモニターのリフレッシュレートに合わせる

モニターが144Hzなら144fpsあたり、60Hzモニターなら60fpsあたりでキャップをかけるといいです。無駄にGPUが高負荷で働くことを防げます。 - テクスチャやフィルタリングの設定を「高パフォーマンス」優先にする

テクスチャフィルタリングのクオリティを「パフォーマンス重視」に設定してあげることで、見た目は少し落ちるかもしれないが、GPUの負荷が軽くなります。

▼関連記事

ゲーミングpcのベンチマーク目安とは?

ゲーミングpcのgpu使用率100%と4k環境での最適化・実践的対策

4K環境ではGPU使用率が上がりやすく、最適化設定を取り入れることで安定したパフォーマンスを維持できます。

実際の改善例や具体的な調整方法を交えながら解説していきます。

- グラボ5000を使ったときのgpu使用率の傾向

- 4k環境でgpu使用率が高くなる理由と最適化の考え方

- よくある質問とトラブル解決のヒント

グラボ5000を使ったときのgpu使用率の傾向

RTX5000番台(特に RTX 5070 〜 RTX 5090)では、4K ゲームや重めの描画設定をするときに GPU 使用率がほぼ 100% に張り付くことが多いです。解像度やグラフィック設定が高いほど、使用率が上がります。

一方で、解像度が低め(1080p、1440p)か、ゲームの設定をミディアム以下にすると使用率はやや余裕があり、80〜95% 程度で安定することが多いです。

GPU 使用率が常に高くなるが、ゲーム以外の場面(デスクトップ、軽いアプリ)ではかなり低くなる傾向もあり、使用される処理によって差が大きいという特徴があります。

また、RTX5000シリーズは消費電力や熱・電源周りの要件が高いため、これらが抑えられていないと性能が抑制され、使用率が上がりきらずに「能力をフルに使えていない」状況になることがあります。

4k環境でgpu使用率が高くなる理由と最適化の考え方

画面のピクセル数が増えるから4K(3840×2160)はフルHDに比べて4倍のピクセルを描く必要があり、その分 GPU の仕事量が跳ね上がる。

描画品質やエフェクト設定も影響する影(シャドウ)、反射、テクスチャの高解像度化など、見た目をキレイにする設定を高くすると、GPUの負荷がさらに大きくなる。

モニターのリフレッシュレートや描画フレーム数の制限が低いと GPU が常に全力で動こうとするため使用率が高止まりしがち。

最適化の考え方

- 見た目と性能のバランスをとる:まずは影や反射など重めの設定を「中」あたりに下げて、どこまで見た目が許せるかを試す。

- 解像度はそのままに描画スケールを下げるか、アップスケール技術(例:DLSS、FSR など)を使ってフレーム数を稼ぐ。

- FPS に上限を設ける:モニターの最大リフレッシュレートを無駄に超えないよう FPS 上限を設定して、GPUが常にフル稼働しないようにする。

- 最新ドライバとゲーム側のアップデートを確認:GPU ドライバやゲームのパッチで 4K 描画の効率化がされていることがあるので、これを入れておくと改善することが多い。

よくある質問とトラブル解決のヒント

- GPU使用率が100%になるのは正常?壊れてる?

-

ゲームや重い処理中に100%になるのは普通です。心配なのは異常な温度(例:80〜90℃以上)やPCがフリーズするなどの症状です。

- 何もしてないのにGPU使用率が高い(例えば60〜100%)ときは何が原因?

-

「Desktop Windows Manager(DWM)」などのWindowsの表示機能がGPUを使っていたり、ハードウェアアクセラレーションがオンになっていたり、知らない間に裏で動いてるアプリがGPUを使っている場合があります。マルウェアの可能性もチェック。

- ゲーム中にGPU使用率が低くて、CPUばかり負荷が高いのはなぜ?

-

これは「CPUボトルネック」と呼ばれる現象で、CPUが遅いためにGPUが待たされてしまって使い切れていない状態です。電源設定、バックグラウンドタスク、ドライバ設定などを見直すと改善することがあります。

まとめ ゲーミングpcのgpu使用率

ここまでの内容を簡単にまとめると、GPU使用率は決して一つの数値だけで判断できるものではなく、状況や設定との組み合わせで見方が大きく変わるということです。

僕自身も、初めてGPU使用率が100%に張り付いたときは「壊れたのかな?」と心配になりましたが、調べてみるとゲーム中はむしろ正常で安心した経験があります。逆に、低すぎて思うように性能が出ない時期もありましたが、電源設定やドライバ更新で改善できたのはいい学びでした。

GPUの数値に振り回されすぎず、冷静にチェックを進めていくことが大切です。ポイントを絞ると以下の通りです。

- ゲーム中にGPU使用率が100%になるのは多くの場合正常な挙動

- 軽い作業でも高止まりする場合はバックグラウンドや設定を確認

- 使用率が低すぎる場合はCPUボトルネックや電源設定を見直す

- ドライバ更新や最適化設定でパフォーマンスを安定させやすい

- 温度や冷却環境を整えることで不安定さを防げるケースも多い

こうして見ると、GPU使用率は「正しく理解すれば不安材料ではなく、PCの状態を知る目安」になることがわかります。自分の環境に合わせて少しずつ調整していくと、数字だけでなく実際の使い心地も良くなっていくはずです。僕も最初は戸惑いましたが、今ではGPU使用率を気にしすぎず、快適にゲームを楽しめています。

参照元

コメント